有些情意像经纬线,在时光里慢慢交织,织成了最暖的日子。

芒种的午后,阳光把老巷晒得发烫,我抱着件褪色的旧绸缎夹袄,拐进巷尾那扇挂着“青杼布坊”木牌的院门。门是两扇对开的竹门,推开时“吱呀”作响,混着草木染的清香和棉布的气息扑面而来。院墙边的老槐树枝繁叶茂,树荫下摆着几口陶缸,缸里泡着染布的蓼蓝草,水面浮着细碎的蓝花,风吹过,香气漫了满院。

布坊的正屋敞开着,织布机“咔嗒咔嗒”的声响从屋里传出来,节奏均匀,像时光在轻轻踱步。林杼正坐在织布机前,双脚踩着踏板,手里的梭子在经线间飞快穿梭。她穿着件月白的粗布衫,袖口挽到小臂,露出的手腕上沾着点靛蓝色的染料,头发用根木簪松松挽着,发梢垂在肩上,随着织布的动作轻轻晃动。

“白先生来啦?”她抬头时,额前的碎发被汗水打湿,贴在光洁的额头上,笑起来眼角有浅浅的梨涡,“上周说的那件苏绣夹袄补好了,在竹架上晾着呢。”

我把怀里的旧绸缎夹袄放在门边的竹筐里,目光扫过屋里的陈设。靠墙的木架上挂着各式布料,有靛蓝的粗布、米白的苎麻、淡粉的桑蚕丝,最上层摆着几匹刚染好的“薯莨布”,棕褐色的布面上泛着淡淡的光泽,是用南方运来的薯莨根染的。织布机旁堆着缠好的线轴,五颜六色,像把彩虹缠成了线团,旁边的陶盆里泡着染好的丝线,水面漂着几片紫苏叶,是用来固色的。

“这是邻居张奶奶的夹袄,袖口磨破了,想补块同色的绸缎。”我指着竹筐里的衣服,宝蓝色的绸缎已经褪色,袖口处磨出了毛边,却依旧能看出当年的精致。

林杼停下织布机,起身翻看夹袄的袖口,指尖轻轻捏着布料的纹理:“是老杭绸,得找块光泽相近的缎子补。”她转身从木架最下层翻出个蓝布包,打开来是几块零碎的绸缎,有宝蓝、月白、藕荷色,“上次收的旧绸缎里有这块,颜色差不多,我先拓个样子,剪块补丁。”

她从针线笸箩里拿出支银簪,在绸缎上比着袖口的形状轻轻划了个轮廓,动作轻柔得像在描花。笸箩里摆着各式针线,有粗麻线、细丝线,还有几枚磨得发亮的顶针,最边角放着个小陶罐,里面装着蜂蜡,用来润滑丝线。

“你这绸缎收得真全,”我忍不住赞叹,上次来见她补件旗装,用的水绿杭绸,颜色鲜亮,根本看不出是旧料。

“都是街坊送的,”林杼拿起剪刀,沿着银簪划的线小心裁剪,“以前老布店关了,大家有旧布料都送来我这儿,说留着能派上用场。”她说话时,织布机的“咔嗒”声停了,屋里静下来,只有院外的蝉鸣和风吹槐树叶的“沙沙”声。

正说着,院门外传来脚步声,踩在青石板上“笃笃”响,带着股草木的清香。林杼捏着剪刀的手顿了顿,抬头看向门口,眼里闪过一丝轻快的笑意。

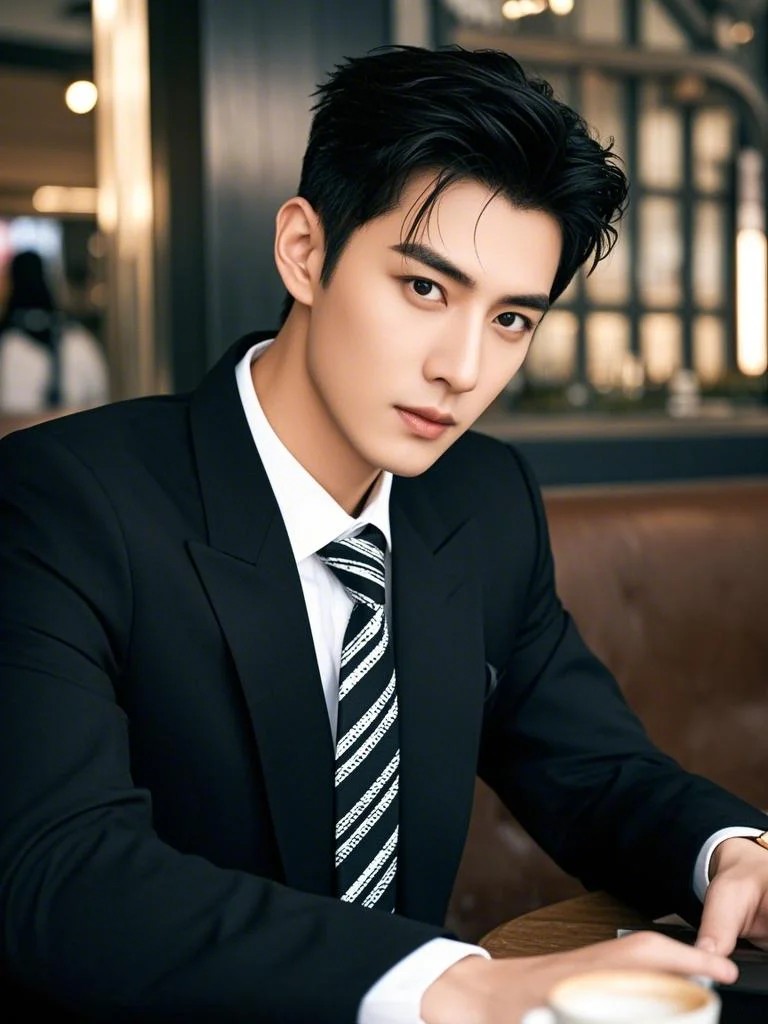

门被轻轻推开,走进来的男生穿着件浅灰的短褂,肩上扛着个藤筐,筐里装着捆新鲜的茜草,叶片嫩红,还带着露水。他个子很高,额前的碎发被阳光晒得微卷,看见林杼时,肩上的藤筐轻轻放下,声音带着点风的凉意:“阿杼,茜草采回来了,刚在溪边洗过。”

是沈砚舟。这几个月来,我常看见他给布坊送染料,有时是初春的蓼蓝,有时是深秋的紫草,藤筐里的草木总带着山野的潮气,新鲜得像是刚从土里拔出来。

林杼放下剪刀,快步迎上去,从屋檐下的水缸里舀了瓢水,倒进粗瓷碗里递过去:“快喝点水,看你汗都流到脖子了。”她的目光落在沈砚舟的手上,那里沾着点红泥,指缝里还夹着片茜草叶,“又没戴手套?茜草汁染手上要好几天才褪。”

“摘草时戴手套不方便,”沈砚舟接过碗,仰头喝了大半,喉结滚动的弧度在阳光下看得清晰。他放下碗时,指尖碰到林杼的手,两人像被染料烫了下似的同时缩回,林杼低头去看藤筐里的茜草,耳尖在阳光下泛着浅红。

“这茜草成色真好,”她蹲下身,拨开藤筐里的草叶,“根够粗,染出来的红色肯定鲜亮。上周李阿婆说要给孙子做件红肚兜,正好用得上。”

沈砚舟也蹲下来,帮她把茜草分成小捆:“今早去后山摘的,溪边那片长得最旺,我挑了根粗的,你试试熬染料。”他的指尖划过茜草的根须,动作轻柔,“还采了点紫苏,在筐底,给你染丝线用。”

藤筐底层果然铺着紫苏叶,叶片深紫,散发着清冽的香气。林杼拿起片紫苏,放在鼻尖轻嗅:“紫苏叶够新鲜,染出来的丝线不容易褪色。”她起身从屋里拿出个陶缸,“我这就泡上,今晚能煮染料。”

沈砚舟没闲着,拿起墙角的木槌,开始捶打院角的青石臼,臼里放着晒干的皂角,捶碎了能用来洗布料。木槌落下的“砰砰”声很有节奏,和刚才织布机的“咔嗒”声莫名合拍。

我这才注意到沈砚舟的短褂袖口沾着点蓝渍,是蓼蓝草的颜色,洗了好几次都没褪净。林杼显然也看见了,从针线笸箩里拿出块蓝布,递给他:“上次给你缝的护袖怎么不戴?说了染草时容易蹭脏衣服。”

“洗了还没干,”沈砚舟接过蓝布,顺手叠好放进兜里,“你给的护袖针脚密,戴着舒服,舍不得总蹭染料。”他说话时,目光落在织布机上没织完的布,那是块浅黄的苎麻,上面织着细碎的槐花纹,“这花纹快织完了?”

“还差最后几行,”林杼走到织布机前,踩动踏板,梭子又开始在经线间穿梭,“想着织完给你做件夏布褂子,苎麻凉快,夏天穿舒服。”

沈砚舟捶皂角的动作顿了顿,声音低了些:“不用总给我做衣服,你店里的活够忙了。”

“织布又不累,”林杼的声音从织布机后传来,带着笑意,“上次给你做的那件,你穿去采草,街坊都说好看。”

我看着他们一来一往地说话,忽然想起第一次来青杼布坊的情景。那时布坊刚开不久,林杼一个人在院里晒染好的布,蓝布在风里飘着,像片小小的天空。沈砚舟站在院墙外,手里捧着捆蓼蓝草,犹豫了半天才走进来,声音低低地问:“这草能染布吗?我在后山采的。”

后来才知道,林杼的母亲是以前老布坊的染匠,去年冬天走了,她从城里的服装厂辞了职回来,守着母亲留下的织布机开了这青杼布坊。沈砚舟是山下种茶人的儿子,小时候总看林杼跟着母亲学染布,后来茶田遭了灾,他就靠着上山采草药、挖野菜过日子,听说林杼缺染料,便开始每周上山采草木送来。

“白先生要不要看看刚染的薯莨布?”林杼停下织布机,从木架上取下匹棕褐色的布,在阳光下展开,布面光滑,带着淡淡的光泽,“用新采的薯莨根煮的,染了三遍,做夏凉席正好。”

布角处有个小小的织标,绣着“青杼”两个字,针脚细密,是林杼的手艺。沈砚舟凑过来看,手指轻轻抚过布面,像是在感受布料的温度:“比上次的更匀,你煮染料时肯定多翻了几遍。”

“还是你采的薯莨好,”林杼把布卷起来,语气里带着藏不住的得意,“根粗汁浓,染出来的布才够挺括。”

午后的阳光斜斜照进布坊,落在沈砚舟捶皂角的手上,落在林杼织布的梭子上,落在满筐的茜草和院角的染缸上。沈砚舟捶完皂角,又帮着把茜草摊在竹匾里晾晒,动作熟稔地像是在打理自己的东西。他把茜草叶一片片摆好,叶尖朝一个方向,说是这样晒干后颜色更匀,林杼在旁边看着,偶尔伸手帮他扶正歪了的叶片,两人的影子在地上挨得很近,被阳光拉得长长的。

“上次你说想织块缠枝纹的布,”沈砚舟忽然开口,手里的茜草叶摆得整齐,“我在山里看见块老石碑,上面的缠枝纹好看,画了下来给你。”他从短褂口袋里掏出张桑皮纸,上面用炭笔描着纹样,线条流畅,枝蔓缠绕,带着古朴的韵味。

林杼接过纸,眼睛一下子亮了:“这纹样真好看!比我照着旧书描的清楚多了。”她小心地把纸折好,放进织布机旁的木盒里,“等我把张奶奶的夹袄补好,就织这块布,做几个靠垫给街坊。”

沈砚舟看着她折纸的动作,嘴角弯起的弧度很轻:“我明天再去山里转转,看有没有别的纹样,给你画下来。”

“不用特意跑,”林杼抬头看他,阳光落在她的睫毛上,投下淡淡的阴影,“天热,山路不好走。”

“没事,”沈砚舟拿起竹匾里的茜草,往染缸边走,“顺便采点薄荷,给你泡水喝,解暑。”

我看着沈砚舟把茜草放进染缸,动作轻柔地铺平,林杼跟在旁边,手里拿着根木杖,时不时搅动几下,两人的身影在染缸边晃动,像幅安静的画。染缸里的水慢慢染上浅红,茜草的清香漫开来,混着布坊里的草木气,成了独属于这里的味道。

日头渐渐西斜,槐树叶的影子在地上拉长。林杼把补好的绸缎夹袄递给我,袖口的补丁针脚细密,颜色和原布几乎一致,根本看不出修补的痕迹。“晾了两天,浆糊干透了,”她擦了擦手上的线头,“张奶奶要是觉得不合适,随时送来再改。”

我接过夹袄,手感柔软,带着淡淡的浆糊香。沈砚舟已经把晒干的茜草收进藤筐,正帮着林杼把织布机上的线轴收好,动作轻得像怕弄乱了丝线。

“白先生慢走,”林杼送我到门口,沈砚舟站在她身后,手里还捏着片茜草叶,阳光透过槐树叶落在他们身上,镀上层暖黄的光晕。

走出布坊很远,还能听见织布机的“咔嗒”声,混着风吹树叶的“沙沙”声,像首温柔的曲子。我知道,青杼布坊的日子还长着呢,就像那些在染缸里慢慢上色的布料,在日复一日的相伴里,会染上越来越暖的颜色。

后来每次路过布坊,总能看见林杼在织布机前忙碌,沈砚舟要么在院里晒染料,要么帮着捶皂角,织布机的“咔嗒”声和木槌的“砰砰”声混在一起,把老巷的时光织得暖暖的。布坊的竹门上,总挂着块新染的布料,有时是浅蓝的蓼蓝布,有时是淡紫的紫草布,在风里轻轻摇晃,像在诉说着这里的故事——那些藏在草木染里的心意,那些随着织布机转动的惦念,早被时光织成了最温柔的模样。

蝉鸣落满旧时光无删减全文

推荐指数:10分

苏晚林一辰是现代言情《蝉鸣落满旧时光无删减全文》中涉及到的灵魂人物,二人之间的情感纠葛看点十足,作者“落花若尘”正在潜心更新后续情节中,梗概:青春里的很多故事,都开始于某个被蝉鸣泡软的夏天,又在时光里慢慢酿成带着余温的回忆。这三十个故事,便是这样一段关于遇见、陪伴与成长的青春纪。故事里有冒失的建筑系少年,有安静的中文系少女,有他们从图书馆的光斑里初见时的慌张,到香樟树下并肩而行的默契;有校园里的细碎暖光:篮球场上被晒烫的汽水,晚自习后共骑的单车,考试周亮到深夜的台灯,写在信纸上没封口的心事;也有成长中的轻浅褶皱:路口挥手时没说出口的再见,转身时被风扬起的校服衣角,多年后重逢时眼里闪过的旧时光。有人用热烈的夏阳书写青春,有人以温柔的月光收藏心事,而总有人站在时光的侧面,见证着那些未被言说的瞬间:分食的半块曲奇,暴雨中共撑的伞,毕业册上歪扭的签名,岁月里反复回味仍会发烫的惦念。这不是某段独家的青春,而是我们都曾拥有的时光:有过心动的雀跃,有过陪伴的温暖,有过夏天的蝉鸣,有过冬天的炉火,更有藏在记忆深处,一提起来就会发亮的名字。翻开书页,你会看见自己的青春碎片——那些关于遇见、牵挂与成长的,永远鲜活的瞬间。...

第11章