乔薇薇的指尖猛地攥紧,指甲几乎要陷进掌心。

她想起父亲乔栋梁——那个曾经意气风发的后勤部部长,在林咏梅父亲牺牲后,顶着压力把她接回家,只要有她一份,乔栋梁也会给林咏梅一份。

她想起母亲任咏珊,曾经文工团的台柱子,手把手教林咏梅跳舞,哪怕在最艰难的那几年,也偷偷给她留一口细粮。

可当乔家遇难的时候———

乔栋梁被查封审查的时候,林咏梅站在人群里,轻飘飘地说:"组织上总不会冤枉好人。"

任咏珊被下放时,林咏梅已经成了团里的新秀,连一句求情的话都没说过。

乔薇薇死死咬住下唇,喉咙里像是堵了一团棉花,又涩又疼。

是啊,她乔薇薇被刘建军那个混蛋纠缠,是她自己没本事;林咏梅袖手旁观,也不过是人情冷暖。

可她的父母做错了什么?他们掏心掏肺养大的姑娘,最后却成了捅向他们最狠的那把刀。

练功房外,隐约传来排练的歌声,是那首《边疆的泉水清又纯》,欢快的调子衬得屋里更加死寂。

乔薇薇抬起头,硬生生把眼泪逼了回去。

"我乔薇薇嫁不嫁得出去,轮得到你来操心?"

她的声音不轻不重,却让整个排练厅骤然一静。

临时演员的练功服洗得发白,在一水儿崭新的玫红色练功服中格外扎眼,可她的腰背挺得笔直,下巴微抬,眼神清亮得让人不敢直视。

林咏梅指尖绕着绸缎舞鞋的系带,闻言轻轻叹了口气:"薇薇,你这话说的......"她顿了顿,目光扫过其他人,嘴角含着若有若无的笑,"大家都是一个团的同志,我这不是关心你吗?"

"就是啊,"首席小提琴手王丽娟撇撇嘴,可话到嘴边又莫名软了三分,"咏梅姐是咱们文工团的台柱子,愿意提点你是你的福气......"

"临时工就是临时工,一点规矩都不懂......"舞蹈队的周小曼对着镜子嘀咕,可后半句却咽了回去。

乔薇薇攥着舞鞋,心里明镜似的——她们怕她。

不是怕一个连正式编制都没有的临时演员,而是怕她乔薇薇身后的爹妈。

所以她们只敢在背后嘀咕,只敢用"临时工"三个字刺她,却从不敢真正把事情做绝。

周围窸窸窣窣的议论声,却没人敢大声说一句难听的话。

她太清楚这种微妙的氛围了——就像她们排练时故意不通知她,却又不敢明着划掉她的名字;就像她们把最破的练功服分给她,却又不敢真的不给她发。

这时排练厅的门突然被推开,张子枫风风火火地闯了进来,手里还拎着两瓶橘子汽水。

她刚好听见那句“临时工就是临时工”,三步并作两步走到乔薇薇身边。

"你他妈说谁呢?!"

张子枫一把将汽水瓶砸在地上,玻璃碎片和橘色液体四处飞溅。

她像头暴怒的小狮子一样冲向周小曼,却被乔薇薇一把拉住。

"子枫!你冷静啊!"

"放开我!"张子枫气得浑身发抖,指着林咏梅一伙人,"她们天天这么欺负你,你还能忍?!""

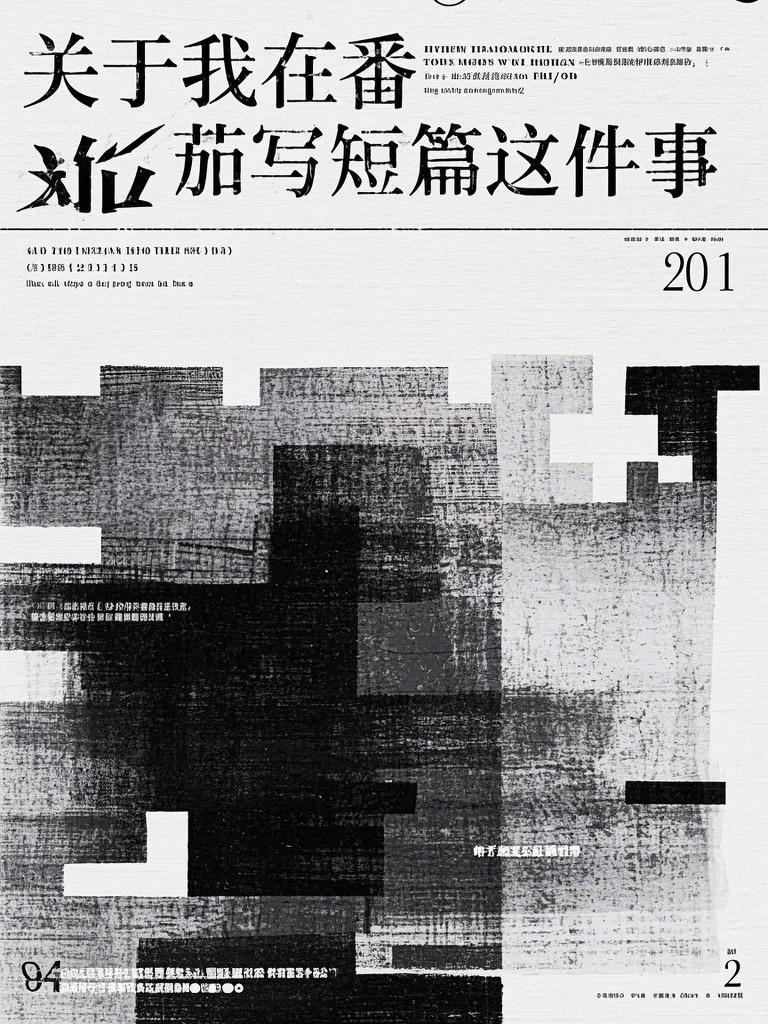

逃婚翻窗遇纨绔!这救命稻草真香乔薇薇顾宴无删减+无广告

推荐指数:10分

古代言情《逃婚翻窗遇纨绔!这救命稻草真香》目前已经全面完结,乔薇薇顾宴之间的故事十分好看,作者“铁铁贴贴铁铁”创作的主要内容有:我是大院娇养的千金,在文工团排练总偷懒,却因梦到嫁给古板的丈夫,婚后挨打还连累父母,于是我吓到要逃相亲,果然在被母亲安排相亲时,我翻窗溜出门,撞上纨绔,他知晓我要逃相亲,直接骑车带我私奔,文工团里大家都觉得他是烂泥,可这一遭,他倒成了我躲相亲的救命稻草。...

第20章