一个名字猛地跳了出来:麻黄!

东汉末年,《神农本草经》已流传,麻黄宣肺平喘的功效应已被认知!这是目前唯一可能找到的、具有明确支气管扩张作用的天然药物!虽然效果远不如现代药物,剂量也难以精准控制,但这是唯一的希望!

他挣扎着,用左手手指,极其缓慢而用力地在身下冰冷的泥地上划动。第一个字,歪歪扭扭,却异常清晰——

麻。

华母愣住了,困惑地看着地上的字迹。

秦凡喘了口气,强忍眩晕,继续划动。第二个字——

黄。

“麻……黄?”华母下意识地念出声,眼中充满了巨大的疑惑和难以置信。这味药她认得!是庄里赤脚医生有时用来发汗驱寒的,性子猛烈得很!给一个三岁、喘成这样的娃娃用?这……这岂不是火上浇油?她下意识地看向秦凡的脸,试图从他眼中找到答案或一丝犹豫。

秦凡的眼神却异常坚定,带着一种不容置疑的决绝。他微微点头,又在地上划出第三个字——

杏。

杏仁?苦杏仁?华母的心猛地一揪!苦杏仁有小毒!乡间流传,吃多了会死人的!她惊恐地看向秦凡,嘴唇哆嗦着,几乎要喊出来。

秦凡的目光死死锁住她,缓缓摇头。他无法解释生苦杏仁含氰苷有毒,需炮制(炒制或煮制)减毒后才可用于止咳平喘的道理。他只能用眼神传递一个信息:相信我!必须用!

他继续划写,指尖因为用力而微微颤抖。

石。

“石?”华母彻底懵了。石头?这也能入药?

秦凡知道她误解了。是石膏!清热泻火要药!但此刻,他无法写出更复杂的字。他艰难地抬起手,指向墙角堆放柴草的地方,又做了一个“砸碎”的手势,然后指向盛水的破陶罐,做出“煮”的动作。

甘草!还需要甘草调和药性,保护胃气!他在地上划出最后一个字——

甘。

华母呆呆地看着地上那五个歪歪扭扭的字:麻、黄、杏、石、甘。再结合秦凡的手势,她隐约明白了:这是药方?用麻黄、苦杏仁、石头(?)、甘草煮水?给元化喝?

荒谬!恐惧!这方子在她有限的认知里,简直是毒药的组合!尤其是给一个奄奄一息的孩子!

“大郎……这……这不行!”华母的声音带着哭腔,猛地摇头,“麻黄太燥!杏仁有毒!石头……石头怎么能吃?元化他受不住啊!你这是……”她后面的话没敢说出口,但眼神里的怀疑和恐惧再次浮现——难道昨晚的邪祟还没走?这是要毒死元化?

秦凡只觉得一股巨大的无力感和急火攻心。他剧烈地咳嗽起来,牵扯得头颅剧痛欲裂,眼前阵阵发黑。他猛地抓住华母的手腕,力道之大,让华母吃痛。他布满血丝的眼睛死死盯着母亲,里面燃烧着一种近乎疯狂的急切和不容置疑的恳求。他用尽全身力气,从齿缝里挤出几个嘶哑到极点的字:

“药……方……救他……信我!”

那眼神,那嘶哑却带着某种奇异力量的声音,让华母浑身剧震。她看着儿子苍白染血的脸,看着他眼中那不顾一切的决绝,再看向草席上呼吸越来越困难、小脸憋得紫涨的幼子……绝望如同冰冷的藤蔓,缠得她几乎窒息。信?还是不信?她还有别的选择吗?

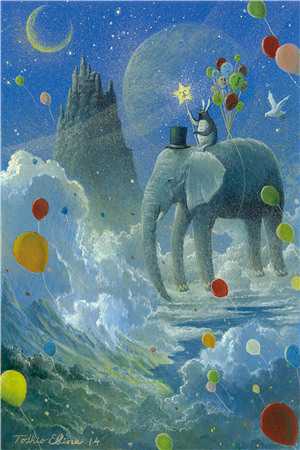

就在这令人窒息的僵持中,草席上传来一阵更剧烈的呛咳和哮鸣!小华佗小小的身体痛苦地弓起,如同离水的鱼,每一次挣扎都仿佛耗尽了最后一丝力气。

这声音如同尖锥,狠狠刺穿了华母最后的犹豫。她猛地闭上眼睛,再睁开时,眼中只剩下一种豁出去的、赌上一切的疯狂。

“好……好!娘信你!娘去弄!” 她几乎是跌跌撞撞地爬起来,冲到墙角那堆杂物里,疯狂地翻找起来。家里存的一点草药,是平时备着应付头疼脑热的,极其简陋。她抖着手,找出几根干枯的麻黄梗,一小包同样干瘪的苦杏仁。甘草倒是有一些。可“石”……她看着墙角几块垫灶的灰白石头,一咬牙,抓起一块相对干净些的,冲到灶台边,举起沉重的柴刀——

哐!哐!哐!

沉闷的敲击声在狭小的茅屋里回荡。石块被砸开,露出里面相对细腻的灰白色矿物(石膏)。华母不顾飞溅的碎屑,手忙脚乱地将所有东西——麻黄、苦杏仁、石膏碎块、甘草——一股脑地塞进那个熏得漆黑的破陶罐里,舀入浑浊的井水,架在只剩一点余烬的灶上。"

我不是神医,我只是一个普通人精品推荐

推荐指数:10分

秦凡华佗是古代言情《我不是神医,我只是一个普通人》中涉及到的灵魂人物,二人之间的情感纠葛看点十足,作者“中二少年8号”正在潜心更新后续情节中,梗概:三国,无系统,草根出身,多女角,神医加持,扮猪吃老虎。现代医生秦凡魂穿东汉,竟成神医华佗长兄华凡。开局以心肺复苏救活幼弟,却被愚民视为邪祟,惨遭棍棒濒死。家徒四壁中,他凭借超越时代的医术(麻杏石甘汤雏形、艾灸、鱼腥草消炎)与智慧,制作“避瘟囊”立足谯县,更以惊世手段折服曹操之父曹嵩,踏入洛阳漩涡。在帝都底层,他以“一文艾灸”救死扶伤,收服地头蛇疤爷,借势建立秘密基地“青囊义军”,招揽典韦、许褚、赵云,得郭嘉、戏志才辅佐。黄巾乱起,他率军解北海之围、扑灭常山瘟疫、阵斩张梁,立下赫赫战功,却遭董卓打压,强令解散义军,入京为闲散文官。洛阳已成董卓魔窟。秦凡隐忍入京,却于虎牢关外救下重伤的太平道圣女张宁与身陷灭门之灾的旷世才女蔡琰。他携红颜与结义兄弟,以微末议郎之身,周旋于董卓、吕布的虎视眈眈之下。焚华雄大营,救孙坚于绝境;虎牢关前,典韦一戟秒华雄,震慑诸侯;更亲率典、许、赵三英硬撼天下无双的吕布,以超凡医术与无双勇略,于汴水救曹操,于酸枣会盟扬名!...

第8章