车子驶向城西的一栋低调建筑,林修远的心理咨询室就坐落在这里。

沈清淮看着窗外飞逝的景色,手指无意识地敲击着扶手。

“沈总,到了。”司机轻声提醒。

沈清淮走进咨询室,简约的装修风格让人放松。

林修远已经在等候,他看起来四十出头,戴着金丝眼镜,温和地伸出手:“沈先生,久仰。”

“林医生。”沈清淮简短地握了握手。

落座后,林修远没有急着询问,而是先倒了杯茶推到他面前:“沈总想咨询哪方面问题?”

沈清淮的手指轻轻敲击着扶手:“不是我,是我妻子。”

林修远微微点头,示意他继续。

“她手腕上有很多疤痕。”沈清淮的声音平静,但指节已经微微发白,“新旧都有。”

“自残?”林修远推了推眼镜,语气依然温和。

沈清淮点头,目光落在窗外摇曳的树影上。

那些疤痕不像意外,也不止一处。

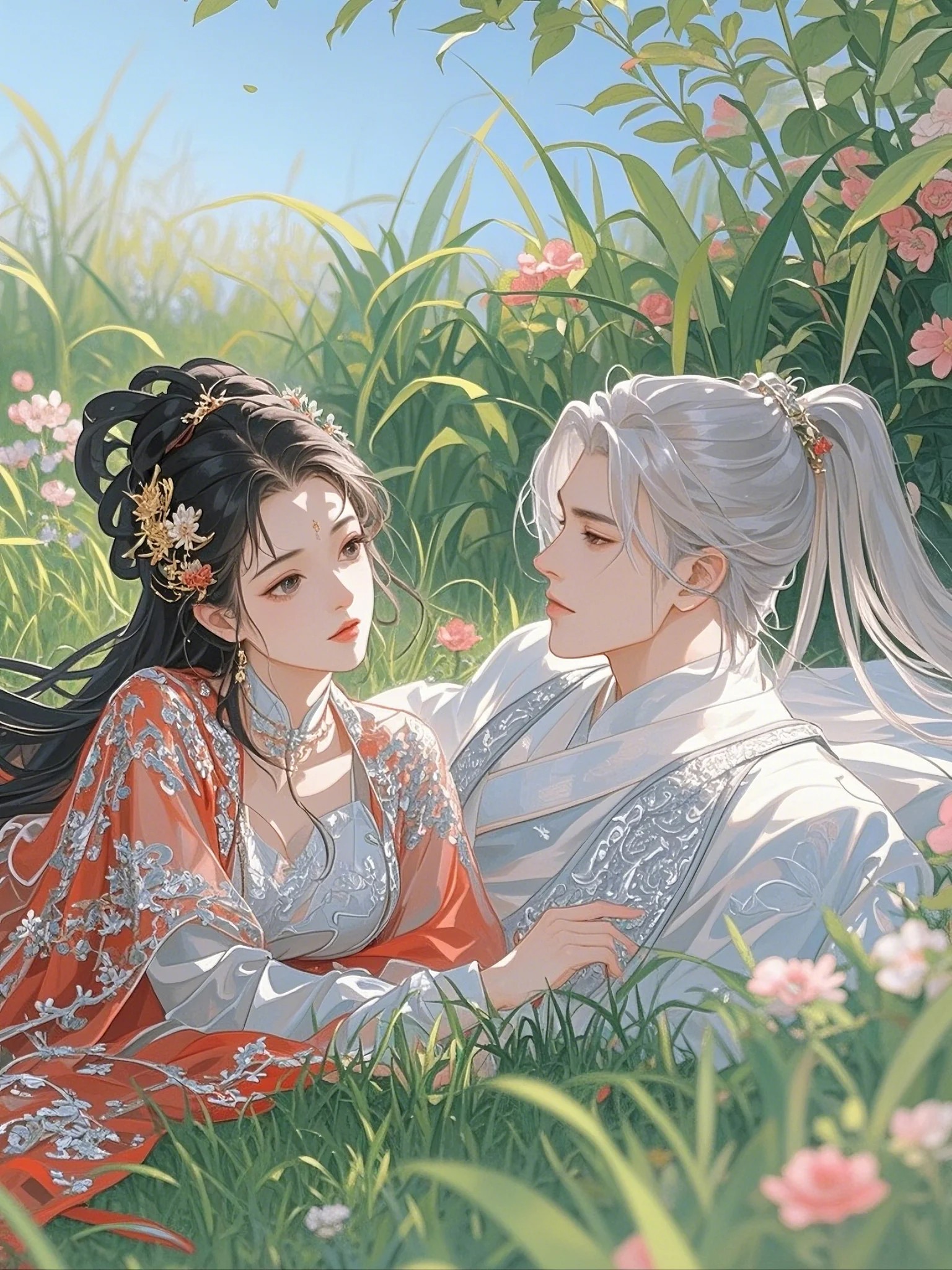

那些细密的疤痕像一条条褪色的琴弦,有些已经泛白,与肤色融为一体,有些还带着淡淡的粉色,像早春最早绽放的樱花。

新伤与旧痕重叠的地方,皮肤皱缩成半透明的薄膜,像被揉皱又展平的蜡纸。

林修远在笔记本上记录着什么。

“还有其他症状吗?”

“失眠。”

林修远抬起头:“这些症状持续多久了?”

“可能是最近,”沈清淮顿了顿,“也可能更久。”

他也不太清楚。

先前,他从未注意过。

“您妻子平时情绪如何?”

“很安静。”沈清淮回忆道,“从不发脾气,也很少表现出明显的情绪波动。”

林修远若有所思:“这种平静有时比爆发更危险。她有什么特别的爱好或习惯吗?”

“种花,看书。”沈清淮顿了顿,“偶尔会盯着一个地方发呆很久。”

“听起来像是创伤后应激障碍。”林修远合上笔记本,“她经历过什么的创伤吗?”

沈清淮的目光微微闪烁,手指无意识地摩挲着茶杯边缘。

关于她的过去,他一无所知。

结婚两年,他也从未去了解过她。

要不是她这次生病,他可能还是不知道她手腕上的伤疤,不知道她失眠。

昨夜,她一夜未眠。

他知道。

“她母亲,很多年前去世了。”沈清淮好久才开口。

林修远点点头:“失去至亲确实可能引发长期的心理创伤。”

“冒昧问一下,您岳母是怎么去世的?”

沈清淮沉默片刻:“我不清楚。”

林修远微微挑眉,但很快恢复了专业性的平静表情。

他放下钢笔,双手交叉放在桌面上。

“我初步判断是创伤后应激障碍和重度抑郁症。”

“我需要怎么做?”沈清淮直截了当地问。

“你多留意。看她有没有自残的倾向,或者,”林修远斟酌着用词,“更极端的念头。”

沈清淮的指节骤然收紧,茶杯在他掌心发出一声细微的脆响。

“还有呢?”他的声音沉了几分。

“不要直接询问她的伤痕或过去。”林修远注视着他。

沈清淮抬起眼:“能治好吗?”

“这取决于她的具体情况。”林修远轻轻推了推眼镜,“心理创伤的愈合没有固定的时间表。也许几个月,也许几年。”

“但是也有很多患者,一生都无法治愈。”

离开咨询室,沈清淮站在阳光下,眯起眼睛看向远处的天空。

司机已经将车开到门前,但他没有立即上车。

沈清淮站在台阶上,摸出烟盒,却迟迟没有点燃。

他拿出手机,拨通了冯远的电话:“查一下温禾的母亲当年为什么去世,越详细越好。”

爱之入骨:她只有她心中的白月光后续

推荐指数:10分

完整版古代言情《爱之入骨:她只有她心中的白月光后续》,此文也受到了多方面的关注,可见网络热度颇高!主角有温禾冯远,由作者“年糕玉米”精心编写完成,简介如下:大家都传他的夫人爱他爱到发疯,他也这么觉得。但只有她自己知道,她爱的不过是他那张像极了心中白月光的脸。当她提出离婚时,他这个一向矜贵温润的男人竟然疯了,跪在她面前求她不要离婚,替身也认了。她的心早已给了白月光,或许连她自己也不清楚,这份爱到底有多深……...

第44章